-

Collection

-

Periods & Styles

- Gallery

-

Study

※ここでは18世紀のグラスの特徴を紹介しますが、19世紀以降も同様の形状にてリバイバルされた品が制作されているものもあるため、18世紀と判断するにはまた様々な要素を検討する必要があります。また、特にボヘミア・ドイツ系のスタイルはその地域だけではなく、ネーデルラント(オランダ・ベルギー)やフランス、スカンジナビア、ロシアなどにも影響しており、ガラスの形状や装飾だけでは判断できないことが多々あります。

フットについてミニ・コラムのフットの特徴にてご紹介しています。

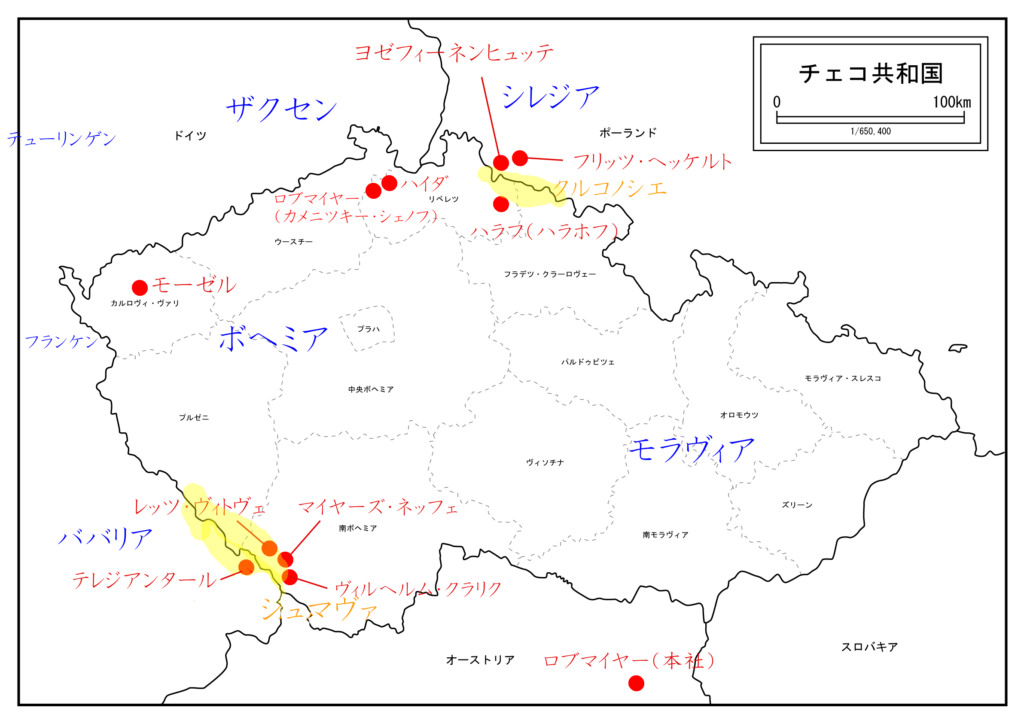

豊富な森林資源をもとにボヘミア地方を中心にザクセン、シレジアなど神聖ローマ帝国各地でガラス産業が発達した。もともとはエナメル彩色を用いたフンペンなどは有名で、中世ではブナなどの植物灰を使用したカリガラスが使用されていました。17世紀後半に、チョークを使用した透明度の高いカリガラスの開発により、ガラス工芸は飛躍的に発展しました。イギリスの鉛ガラスとは性質もスタイルも異なります(ただし、ドイツの一部では鉛クリスタルガラスが製造されていました)。バロック、そしてロココの装飾が特徴的であるが、特にシレジアのフリードリヒ・ヴィンダーなどによるエングレーヴィング装飾や、イグナッツ・プライスラーに代表されるような黒エナメル(シュヴァルツロット)、ボヘミアのサンドイッチ技法など優れた作品が多く製造された。

シレジア(Silesia)は現在のポーランド南西部からチェコ北東部にあたる地域で、ヨーロッパでも複雑な歴史を持つ地域である。18世紀においては神聖ローマ帝国領のボヘミア王国に属し、ハプスブルク家が支配していた。 シレジアでは良質な原料が取れず、ボヘミアに頼った。ボヘミアとシレジアの間にはクルコノシェ山脈があり、ここでガラスの原料に使われる良質な珪石が取れていたが、ガラス原料に不可欠なソーダ原料がなかった。シレジアではボヘミアに注文をし、シレジア独特の美しい形状のガラス素地を輸入していた。シレジアのガラスといえば、その彫刻技術が知られている。イェレニャ・グラ(ヒルシュベルク)を中心にカットとエングレーヴィング技術と水力動力による機械が開発・発達し、ヨーロッパでも随一のシレジア特有の優れた作品群を生み出し、各国の王族貴族から注文を受け制作するまでになった。ところが、マリア・テレジアが即位すると、オーストリア継承戦争(第一次・第二次シュレージエン戦争)、そして七年戦争(第三次シュレージエン戦争)と長い戦争が起こっていまい、プロイセン領土になると規制もあり、その過程でシレジア・ボヘミアのガラス産業は荒廃してしまった。

ボヘミアでは木灰、チョークを使用したカリ・クリスタルと呼ばれる透明度の高い高品質のガラスの製造に成功した。さらにザクセンからの職人の移住などもあり、技術が栄えた。ボヘミアでは優れたカットやグラヴィール装飾技術はもちろん、シュヴァルツロット(黒エナメル)や様々なエナメルを用いたガラスを製造したり、サンドイッチガラスと呼ばれる金彩をガラスとガラスの間に挟む装飾技術も埋まるなど、非常に高度な技術を有していた。特に南ボヘミアのブクオイや北ボヘミアのハラフ家など貴族が所有していたガラス工場では類まれな名品が製造された。スタイルはバロックとロココが中心であり、この時代の装飾は後世になっても多大な影響を与えた。

ボヘミア1700年代初頭の定番のバロック様式のデザイン。ボウル部分に大振りで規則的に並べられたカットが特徴的。ステムもこのボヘミアも特徴的なデザイン。ノップにカットが入っている。1720年〜1740年頃に流行。

2層のガラスの内側に金彩で装飾したガラス。英語で一般的にサンドイッチガラスと呼ばれる。非常に難しい技術でガラスとガラスは融着ではなく、剥がれてしまうことも多い。金彩だけでなくエナメルを使用したものもある。

出典:メトロポリタン美術館

ザクセンはガラス生産として進んだ技術があり、ザクセンのガラスは透明な品質の良いガラスが多く、カットも優れていた。ボヘミアにも多くの職人が渡り技術が広まった。18世紀後半になると勢いが衰えいった。

ボウル部分下部からフットにいたるまでのこのカットの仕方はザクセンの特徴である。1720年〜1750年頃に流行。ザクセンのガラスにオランダで装飾されたものもある。

ハノーファーのローエンシュタインでも鉛を使用した美しいグラスが作られた。形状に特徴があるグラスが多く、装飾気泡が特徴的。このタイプはテューリゲンなど各地で作られている。

イギリスでは通常ステムと用途によって種類は細かく分類化されている。ここでは代表的なワイングラスを中心にステムの種類によって分類する。特にオランダでも同様のグラスが製造された。

バラスターとは手すり子のことで、手すり子のような形状のステムのグラスである。つまりは、ノップ(Knop)と呼ばれるコブが多くついたステムである。初期のころはへビーバラスターと呼ばれ、より大きく重量感がある。また、ティアーと呼ばれる装飾気泡がよく使用されている。イギリスでの人気も高く、非常に高価なグラスである。1680年〜1720年頃に流行。

バラスターに比べるとより繊細さがある。相場はヘビーバラスターの半値以下であり、まったく別物なので注意が必要。

バラスターよりも軽量化し、すっきりとしたデザインのステムのグラス。バラスタロイドと重なる部分があるが、主にニューキャッスルライトバラスターを指して使われることが多い。

1714年にイギリスに伝わった、ボヘミア発祥の形状。型を使用した吹きガラスによって作られる。初期のころは4面の平面で、6面や8面のちに様々な形状が作られる。1710年代〜1760年代に流行。

特にシャンパングラスやスイートミートグラスなどでよく見かける。

特に特徴のないまっすぐなステムである。内側が空洞のホロウステムとなっているのもある。シンプルなため、18世紀のものかどうか見分けるためにはフットの形状やガラスの質などを見る必要がある。1730年〜1750年頃に流行。

ティアー(装飾気泡)が発展してできた。1745年に重量によって税金がかけられるようになったため、空気をいれることで軽くした。空気の柱をスクリュー状に複数埋め込まれている。また、このエアーツイストにみせかけた、表面に溝を掘ったインサイストステムグラスも作られるようになった。1745年〜1765年ごろに主に流行。

空気ではなく、代わりに色ガラスを入れたツイストステムのグラス。1745年に重量によって税金がかけられるようになったが、不透明なガラスは対象外であったため、このようなグラスがうまれた。主には白色だが、色が付いたものもある。エアーツイストとオぺークツイストを組み合わせたミックスド・ツイストステムもある。1750年〜1780年頃に流行。

これは二種の白色ガラスで製造されたオペークツイストで、DSOT(Double series opaque twist)と呼ばれる。

ファセットカットを施した美しいステムが特徴。それまでの流行であったティアーと呼ばれる装飾気泡などは見られなくなる。ファセットカットはひし形、六角形、八角形が見られる。1770年〜1800年に主に流行。ボヘミアへも伝わった。

18世紀フランスにおいてもガラス産業が発展しており、多くのガラスが製造されたがボヘミアやイギリスに比べると遅れをとった。産地としてはノルマディーやロレーヌなど各地で生産された。1750年代から1790年代はファソン・ド・ボエムというボヘミア風のガラスが流行した。またイギリスのガラスの影響も受けツイストガラスも生産された. 特にドイツ風のグラスはロレーヌ地方で盛んであった。

ネーデルラントでは様々なスタイルのグラスが製造された。主にはイギリスのグラスの影響を受けたデザインと、ドイツにみれらるようなスタイルのデザインが多い。ガラスを他所から輸入し装飾を施しているものもある。オランダではダイヤモンド・ポイント彫りによる装飾が流行した。特に南ネーデルラントでガラス工芸は盛んであり、一部ではクリスタルガラスが製造されていたことも分かっている。

19世紀以降、18世紀に似せたグラスはよく製造された。特に「歴史主義」の流行したボヘミア地方や20世紀末から19世紀初頭にかけてのイギリスはよくリバイバル品が製造されている。特にボヘミアは17世紀以前の古い製品の復刻が良く製造された。

ガラスをみるときは、ガラス全体の形状、特にフットとステム部分、ガラスの質、エングレーヴィングの彫り方、デザインなどを見て総合的に判断される。ポンテ跡ももちろん重要ではあるが、19世紀以降もわざと残している例は珍しくない。

参考文献

『古都に咲いた華「ボヘミアン・グラス600年の輝き展』日本テレビ放送網(1994)

『世界ガラス美術全集 2ヨーロッパ』由水常雄編(1992)

『英国グラスの開花 チャールズII世からジョージVI世まで』村田育代(2005)

『VERRE D'USAGE ET DE PRESTIGE FRANCE 1500-1800』Jacqueline Bellanger(1988)

『Eihteenth Century English DRINKING GLASSES An Illustrated Guide』L.M.Bickerton(1986)

『GLAS 1500-HEUTE』KOVACHEK(1993)

『Form-und Scherzlaser Geschliffence und geschnittene Glaser des 17./18. Jahrhunderts』(1992)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

全品送料無料です。

ご希望の配達日時を指定できます。

※指定なしが最短でのお届けになります

午前中、12時頃〜14時頃、14時頃〜16時頃、16時頃〜18時頃、18時頃〜20時頃、19時頃〜21時頃、20時頃〜21時頃からお選びいただけます。

食器は観賞用としての販売です。また、商品ページ以外の無料情報ページには広告を掲載をしております。広告先における責任は一切負いません。また、無料の解説ページに関する内容はご自身の責任においてご活用ください。

決済代行会社であるイプシロン株式会社の決済代行システムを利用しております。

お客様のクレジットカード情報は当サイトでは保有せず、同社で厳重管理しております。